この記事では、父が亡くなった後に必要な手続きのうち、

「年金受給停止の手続き」と「年金以外の手続きで活用できる行政サービス」について、私たち家族の実体験をもとにわかりやすく解説します。

葬儀が終わったあと、期限がある手続きも多く、どこから手をつければよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事を読めば、年金手続きの具体的な流れと、行政サービスの活用方法が理解でき、早めに動くことで安心できます。

同じ状況に向き合う方の参考になれば幸いです。

年金事務所への連絡

- 年金事務所の連絡先は把握しているか

- 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内

年金は亡くなると自動的に停止されるわけではありません。受給していた場合は、死亡後10〜14日以内に停止の手続きが必要になります。

この手続きをしないと、後日「過払い分の返金請求」が届くこともあります。思いのほか短期間での対応が必要なので、まず連絡をしておくと良いと思います。

私たちもまず年金事務所へ電話をしました。父が亡くなったことをお伝えして、必要書類を郵送を手配してもらい、同封の案内に沿って記入・提出しました。

「窓口に行かないといけないのかな?」と思っていたのですが、書類を郵送でやり取りできたのは助かりました。外出が難しい時期でも手続きを進められるので、窓口に行く前に電話連絡をして郵送での手続きをお願いすることをお勧めします。

💡ワンポイントメモ

電話連絡の際には基礎年金番号がわかるものを手元に用意しておくと、スムーズに進められると思います。

行政サービスの活用

- 自治体に一括申請窓口があるか確認したか

年金の手続きと併せて自治体への各種届け出も必要になります。このとき頼りになったのが、「おくやみ窓口」、「おくやみコーナー」という行政サービスの窓口でした。

自治体によって名称は異なりますが、死亡後に必要となる複数の手続きをまとめて案内・受付してくれる窓口です。

- 健康保険や介護保険の喪失手続き

- 国民健康保険の葬祭費給付

- 世帯主変更の届出 など

私たちは自治体のホームページでこのサービスを見つけました。

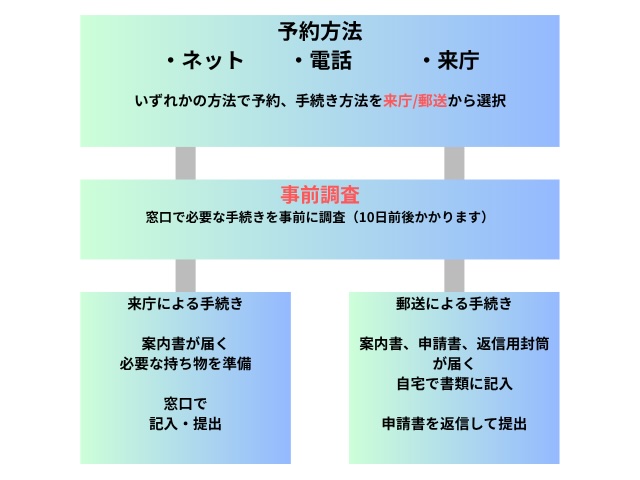

図のような流れで進みました。

事前調査で必要な書類を調べてくださるので、漏れがなく安心できました。

郵送にすることで自宅で書類記入ができ、母にとっても落ち着いて進めることができたようでした。

窓口予約は電話で行い、書類は郵送を選択しましたので、自宅で記入作業ができました。

中でも印象に残っているのが「葬祭費の給付」という制度です。国民健康保険に加入していた場合、葬祭費(5〜7万円程度)が喪主に支給されます。

こういった制度を1から調べていたら、きっと見落としていたと思います。当時は心の余裕もなかったので、事前調査のおかげで漏れなく申請書が届き無事に手続き、本当に助けになりました。

まとめ 〜事務手続きは“少しずつ”で大丈夫〜

葬儀後の手続きは、感情の整理がつかない中で進めることも多く、「やらなきゃ」と思うだけで気持ちが重くなることもあります。

ただ、電話1本でも前に進みます。「今できることを少しずつ」、その積み重ねで確実に整理が進んでいきます。最終的には自分たちで進めなくてはいけませんが、全て抱え込む必要はありません。「ちょっとでも進んでいる」、「1つでも手続きが済む」これだけでもホッとします。

今回早めに行政サービスに頼ることで負担が軽くできることを経験しました。

この経験を通して、期限のある手続きほど、早めに問い合わせて動き出すことが安心につながると感じました。

この記事は「父が亡くなってから1ヶ月でやった手続き」シリーズの一部です。

次のステップはこちら:

家族が亡くなった後の手続き⑥|相続登記は司法書士に相談して進めた話

前のステップはこちら:

家族が亡くなった後の手続き③|家族葬の流れと費用感【我が家の体験】

シリーズ全体の手続きをまとめた記事はこちら:

父が亡くなった後の手続きまとめ(ステップ①~⑦)

コメント